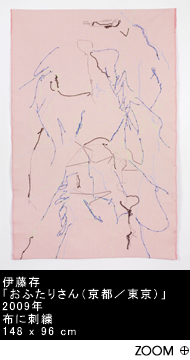

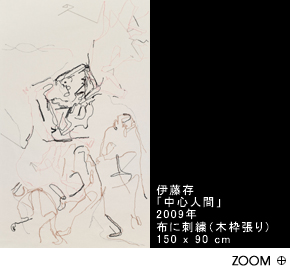

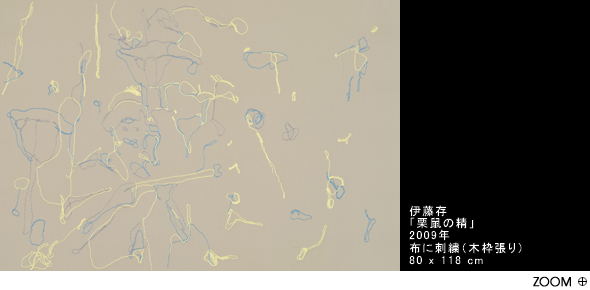

そもそも、刺繍という表現に至った部分は絵の具という選択肢には幅広い表現手法が存在し、その部分を考えることより、バランスも考慮しながら的確に落とし込める刺繍を選んだのだというお話しを聞いたことがある(伝聞であるが)。確かに、絵の具というのは混ぜることで異なった新たな色を生む素晴らしい画材であるし、消すことも不可能ではない、正真正銘、絵の「具」なのであろう。アクリルであろうが油彩、水彩だろうが、限りない活用方法を生み出しているのは事実であるが、それは人が醸し出す雰囲気ではなく、絵の具が醸し出す結果とも言えるのではないか。身も蓋もない危険な言葉であるが、そう考えても不思議ではない。その反面、刺繍は糸を針に通し、その針を対象物(布だったり)に突き刺すという繰り返しであるが故に、穴が空いた軌跡は確実に残る。時間を要するという部分では偶然性を狙うより、正確性を重んじるとも言える。伊藤氏の選択肢は自分の軌跡を明確にし、その連続する行為を時間をかけて考察しながら受け入れるという手法であろう。

そもそも、刺繍という表現に至った部分は絵の具という選択肢には幅広い表現手法が存在し、その部分を考えることより、バランスも考慮しながら的確に落とし込める刺繍を選んだのだというお話しを聞いたことがある(伝聞であるが)。確かに、絵の具というのは混ぜることで異なった新たな色を生む素晴らしい画材であるし、消すことも不可能ではない、正真正銘、絵の「具」なのであろう。アクリルであろうが油彩、水彩だろうが、限りない活用方法を生み出しているのは事実であるが、それは人が醸し出す雰囲気ではなく、絵の具が醸し出す結果とも言えるのではないか。身も蓋もない危険な言葉であるが、そう考えても不思議ではない。その反面、刺繍は糸を針に通し、その針を対象物(布だったり)に突き刺すという繰り返しであるが故に、穴が空いた軌跡は確実に残る。時間を要するという部分では偶然性を狙うより、正確性を重んじるとも言える。伊藤氏の選択肢は自分の軌跡を明確にし、その連続する行為を時間をかけて考察しながら受け入れるという手法であろう。

物事というのは目に見えている部分とは異なった側面があり、その側面が正しいという結論も存在し得る。

既に側面ではなくなっているのではないかという討論もあるが、側面とは、そういう余地であり、可能性や真理を含んだ場とも言える。生み出された作品(インスタレーションや映像も含む)と我々の日常との距離感は縫い目という点では確実に繋がっており、しかも一瞬にして、その側面に導かれるのだが、同一線上にあるはずが、ない。モチーフは身近なモノが多いはずなのに、決してそこには、ない。ただ「あ」と感じた瞬時の出来事しか、ないのだ。そこがコミュニケートする部分であり、日常への開眼なのだ。

縫い目を置いていく、という行為は、立体作品を作る際に、モノを置いていく作業に等しい。彼の立体表現でも、縫い目を感じることが出来るし、そのモノは集まるべくして集まった結果であり、その軌跡は素晴らしく美しい過程である。

彼の作品は全てにおいて、現在であり、現在に至る軌跡が作品なのだと感じることが多い。これこそ側面の集合体である。そして、完全なる結論ではなく、現在までの結論である。

断片的ながら続いていく刺繍のライン、そして側面を多用したキュビズム的構成の世界。

|

|

実は、この繰り返される行動は、我々の連鎖的行動とリンクしているのかもしれません。そして、この繰り返される生活の問題点を浮き彫りにしているのかもしれません。

やはり、縫い目は伊藤氏の発する音なのかもしれませんね。文字ではなく言葉であり、会話なのかもしれません。

私は、こうやって、文字化することが、一番届かないのかもしれないと薄々感じていたりしますけどね。

All images courtesy of Taka Ishii Gallery

伊藤存「四月パカ」

Zon Ito April Pool

会場 Taka Ishii Gallery(タカ・イシイギャラリー)

http://www.takaishiigallery.com/

日程 2009年4月11日(土)~5月16日(土)

*日、月、祝祭日は休廊

5月3~6日はゴールデンウィークのため休廊

Zon Ito April Pool

会場 Taka Ishii Gallery(タカ・イシイギャラリー)

http://www.takaishiigallery.com/

日程 2009年4月11日(土)~5月16日(土)

*日、月、祝祭日は休廊

5月3~6日はゴールデンウィークのため休廊

Art Concierge 記事

Agent&Creative company 代表取締役兼プロデューサー。新しい才能に目を向け、プロデュースからディレクションを業務とする。ギャラリーとは異なり展示施設を持たず、人に力を注ぐ業務展開を行い、様々な才能を輩出。作家マネジメント及びプロデュースを手掛けながら、付随する業務を全てこなす。その他に、制作部門を独立させ<diffusion.>の代表も兼任。商業施設、広告等のアートディレクション、デザインも受注し、制作物のプロデュース、プランニングまで手掛ける。

http://www.philspace.com/

Vol.22

Vol.22 Vol.21

Vol.21 Vol.20

Vol.20 Vol.19

Vol.19 Vol.18

Vol.18 Vol.17

Vol.17 Vol.16

Vol.16 Vol.15

Vol.15 Vol.14

Vol.14 Vol.13

Vol.13