一夜の宿。ただ宿泊だけを供するものを古く「旅籠」と呼んだ。読んで字のごとく、「旅」にあって「籠」る施設だ。ここでは誰もが平等に扱われ、旅の途上で寝所を提供される。多くは部屋にも等級を設けず、均一料金さえ払えば、枕と布団を与えられ、安眠を約束された。

「木賃宿」という言葉があるように、宿泊客が支払う代金は言わば物々交換だった。「木」の賃料とは、煮炊きする為の薪の料金。すなわち「食」を供して貰うに当たって、客側が燃料費を負担しようというシステムだ。

旅の途上、日暮れて野宿するわけにもいかない。そんな時に一夜の寝所を借りた「旅籠」はその後、温泉地に代表されるような「旅館」へと変貌を遂げて行った。

本来あった「旅籠」の役割はビジネスホテルに委ね、「旅館」は温泉あり、宴会あり、娯楽施設あり、と、「宿泊施設」から「泊まれるエンターテイメント施設」へとスタンスを移して行く。

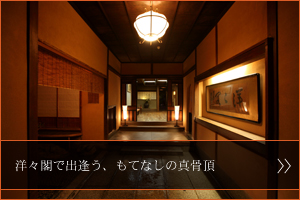

その流れを汲むのが今流行りの「おとなのお籠り宿」。秘めやかなエントランスを潜り、露天風呂を備えたスタイリッシュな客室へと案内される。ウェルカムドリンクで喉を潤した後、アロマエステやスパトリートメントを受け、食事は個室仕様の食事処で「創作和食」。暗闇にも近いバーで食後酒を軽くいっぱい。部屋に戻って露天風呂で戯れた後は、ベッドでゆっくりと休む。翌朝の食事もまた食事処へ。と、この間、宿のスタッフは部屋に入ることもなく、接触も最小限に留め、二人だけの時間を過ごす。文字通りふたりだけで「籠る」宿だ。

一方で、長い歴史を経て来た、純然たる日本旅館は、それとは異なる有り様、時間の過ごし方を提案して来た。

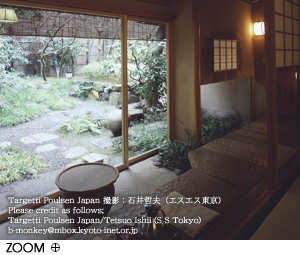

たとえば日本一の名旅館と称される、京都の「俵屋旅館」。打ち水された敷石を踏みしめて玄関を潜る。待ち受けていた下足番が手慣れた調子で履物を預かり、担当の部屋係に引き継がれる。部屋へと案内され、お着きのお菓子と共に一服のお茶が供される。浴衣の寸法を合わせ、客室、旅館内の案内へと続く。この間、部屋係の女性は客の気持ちを寛げようと、様々な話題を提供し、場をもてなす。

尋ねられれば床の間の掛け軸、活けられた花、調度の説明をし、風呂の湯を張り、湯浴みの準備を整える。そうする間に客との心を通わせ、夕餉に備える。

日暮れて待ち兼ねた夕餉は部屋に用意される。少しく心が通じ合った部屋係の女性がてきぱきと食卓を整え、その様を眺める内に期待が高まって行く。

「お待たせいたしました。」

改めて正座した部屋係が深々と頭を下げ、支度が出来たことを告げる。それを合図に腰掛けていた縁側から食卓に移ると、先ずは食前酒が供され、心躍る日本旅館の夕餉が幕を開ける。

望めば付きっ切りで給仕してくれるが、それも又空気が重過ぎる。程よきところで、後はよろしくと下がって行くのが昨今の日本旅館。この呼吸をはかるのも熟達の部屋係ならではのこと。

食事が終わるとやがて、頃合いを見計らって寝間の支度が始まる。ここでも又名旅館と凡庸な旅館の差は一目瞭然となる。後者によくあるような、食事を急かされたり、寝床作りで埃が舞い揚がるような荒っぽさは微塵もない。見事な手際で粛々と設えられた寝間すらも、溜め息が出るほどに美しい。

明けて翌朝。むろん叩き起こされたりはしない。約束の時間になれば、爽やかな目覚めを促すような朝食の支度が始まる。ここに至るまで、すべてを委ねることで至福の時間がゆったりと流れる。

つまり「俵屋」に代表される、純然たる名旅館は、日本文化を正しく伝えるための文化施設としての意味合いを濃くするようになったのである。

言い換えれば、純然たる日本旅館とは、ただ「泊まる」だけの即物的な施設とは一線を画する、古き良き日本を体現するに至ったのだ。

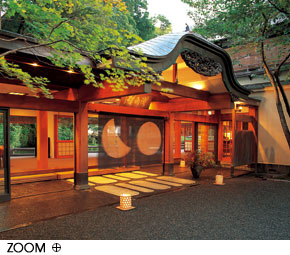

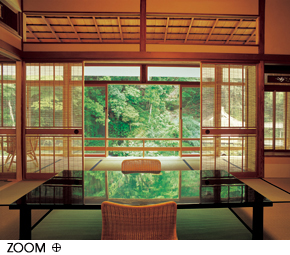

西の「俵屋」に双肩する、東の「あさば」を例に引けば、それが一層鮮明になる。

修善寺の「あさば」、その庭には池が広がり、真ん中には能舞台が浮かぶ。これはただ眺める為のものではなく、能を始めとして、真っ当な日本の古典芸能を演じる為の舞台。一夜の宿は幽玄の世界の中で、古典芸能に触れる施設にもなる。

|

|

|

純然たる日本旅館。そこには日本の正しい文化が凝縮され、それに触れることこそが、その宿に泊まる愉しみなのである。もしくはそこに泊まる事で日本文化を学べるという余禄もある。

学んでから泊まるか、泊まってから学ぶか。いずれ正しい日本文化は純然たる日本旅館にある。

京都市中央区麩屋町通り姉小路上ル

Tel:075-211-5566

Fax:075-211-2204

客室数:18室

チェックイン:14:00

チェックアウト:11:00

アクセス:JR京都駅より地下鉄烏丸線烏丸御池駅徒歩10分、御池駅下車徒歩10分、京都駅よりタクシーで15分

無料駐車場あり

静岡県伊豆市修善寺3450-1

Tel:0558-72-7000

E-mail:asaba@izu.co.jp

客室数:17室

チェックイン:14:30

チャックアウト:11:30

アクセス:JR三島駅より車で40分、伊豆箱根鉄道駿豆線・修善寺駅より車で7分、東名自動車道・沼津ICより50分